|

|

| (No se muestran 72 ediciones intermedias de 2 usuarios) |

| Línea 33: |

Línea 33: |

| }} | | }} |

|

| |

|

| '''José Eustasio Rivera''' (San Mateo, 1888 – Nueva York, 1928) fue un abogado, novelista, poeta, diplomático y articulista colombiano, considerado por buena parte de la crítica como el autor más influyente de la literatura colombiana después de [[Gabriel García Márquez]]. Tras la publicación en 1924 de su obra cumbre, [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4309/rec/9 ''La vorágine''], se convirtió, además, en un intelectual activo e influyente en la discusión pública y en un autor de renombre internacional. | | '''José Eustasio Rivera''' Escritor huilense (San Mateo, hoy Rivera, febrero 19 de 1888 - Nueva York, diciembre 1 de 1928) nació en el camino que iba de San Mateo a Neiva, en el seno de una familia modesta, de escaso poder económico y dedicada a distintas labores relacionadas con el campo. Sus tíos Pedro, Napoleón y Toribio Rivera fueron generales de la República y ocuparon destacados cargos públicos en el gobierno, el Congreso y la educación. Su padre fue Eustasio Rivera, casado con Catalina Salas, matrimonio del que nacieron once hijos. |

|

| |

|

| Aunque vivió sólo cuarenta años, Rivera se consolidó como uno de los nombres fundamentales de la cultura colombiana durante la década de 1920 por su novela [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4301/rec/1 ''La vorágine'']; su poemario [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4312/rec/10 ''Tierra de promisión'']; su participación desde la prensa en debates sobre el territorio nacional y sus fronteras y las múltiples violencias, ocasionadas por [https://www.banrepcultural.org/exposiciones/museo-etnografico/la-amazonia-un-mundo-de-aguas/la-fiebre-del-caucho el auge cauchero], en los llanos y la Amazonía; y por el seguimiento riguroso que hizo sobre el manejo de los recursos públicos.

| | =Biografía= |

| | Educado por religiosos, Rivera estudió en los colegios Santa Librada de Neiva y en el San Luis Gonzaga de Elías. Desde el colegio, sobresalió por sus habilidades para las matemáticas y las letras. Muy pronto comenzó a ser reconocido por sus poemas y sonetos. |

|

| |

|

| ==Biografía== | | ==Primeros poemas== |

| | De 1906 a 1909 son los poemas "Gloria", "Tocando diana", "En el ara", "Duo de flautas", "Triste", "Aurora boreal" y "Diva, la virgen muerta", este último dedicado a la memoria de su hermana Inés. Todos estos poemas están impregnados de las dos corrientes que a principios de siglo se confundían en Colombia: el romanticismo y el modernismo. Rivera, en medio de las dos corrientes, romántica y modernista, sin ser de los Centenaristas, pero tampoco de los Nuevos, logró en un estilo muy personal, aproximarse de manera original a un tema frecuente en la poesía colombiana: su geografía física. En su aproximación al paisaje, Rivera no sólo trató de subjetivizar la naturaleza, sino de hacerse uno con ella. No trató de animizarla, sino de adoptarla para darle fuerza a su propia subjetividad, en una correlación tan íntima, que al finalizar el poemario Tierra de promisión, en el soneto XXV de la tercera parte, se atrevió a decir: ...Y quién cuando yo muera consolará el paisaje?. En términos generales, la totalidad de la obra de José Eustasio Rivera abrazó el sentido trágico de la vida. Rivera vivió obsesionado por la terrible limitación de la grandeza de la vida: la mortalidad y la intrascendencia de la condición humana: El hombre a pesar de la libertad de su pensamiento, debe rendirse ante la finitud de su tiempo, sin que el otro tiempo le permita ninguna absolución. |

|

| |

|

| ===Orígenes y versiones===

| | En 1920 Rivera publicó un soneto que ilustra esta idea: Loco gasté mi juventud lozana / en subir a la cumbre prometida, / y hoy que llego, diviso la salida / del sol tras una cumbre más lejana. En 1906 Rivera ganó una beca para ingresar a estudiar en la Escuela Normal de Bogotá. Allí fue el protegido de un profesor y escritor conocido bajo el seudónimo de Pacífico Coral. En 1909 se trasladó a vivir a Ibagué y trabajó como inspector escolar. Sus poemas de esta época están marcados por elementos de la poesía épica de [[Miguel Antonio Caro]] y de [[Rafael Núñez]]. Estos poemas estuvieron vinculados a las celebraciones del primer centenario de la independencia de los países bolivarianos. Los mejores de ellos se encuentran consignados en su extensa Oda a España, que obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales de Tunja, en 1910. Esta obra fue publicada en El Tropical de Ibagué, en septiembre del mismo año. |

|

| |

|

| José Eustasio Rivera nació el 19 de febrero de 1888 en Aguascalientes, un caserío en cuyos alrededores se fundó ese mismo año la población de San Mateo, [https://www.banrepcultural.org/huila-en-las-colecciones-del-banco-de-la-republica/index.html Huila]. Hijo de Catalina Salas y don José Eustacio Rivera, el escritor tuvo diez hermanos, tres de los cuales murieron siendo muy niños. Sobre su nacimiento hay algunas versiones encontradas. La más aceptada, defendida por Eduardo Neale-Silva (1960), [https://descubridor.banrepcultural.org/discovery/fulldisplay?context=L&vid=57BDLRDC_INST:57BDLRDC_INST&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma991012197569707486 biógrafo del novelista], afirma que Rivera nació en el casco urbano de [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2237/rec/7 Neiva]. La otra sostiene que su madre tuvo que dar a luz de emergencia en el camino entre Aguascalientes y la capital del entonces departamento del Tolima (el Huila se fundó en 1905) debido a complicaciones médicas (Polanía, 1986).

| | ==Estudios y otros trabajos== |

| | En 1912 Rivera ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la [[Universidad Nacional]] y trabajó como empleado del Ministerio de Gobierno. Escribió algunos dramas teatrales como Juan Gil. En 1917 se graduó como abogado con la tesis "Liquidación de las herencias". De una selección de más de 300 sonetos escritos desde su infancia en Ibagué, surgió Tierra de promisión, libro editado en Bogotá en 1921. Estructuralmente la obra está dividida en tres partes dedicadas a la selva, las cumbres y los llanos, que resumen, a la vez, tres aproximaciones estéticas del poeta a ese mundo personal, animal, vegetal, mineral y astronómico tan rico como un detallado tratado de ciencias naturales, que se refieren a su subjetividad, a la objetividad y a la simbiosis entre ellas dos, en palabras de Isaías Peña. Este poemario le abrió camino a su novela de 1924, que, curiosamente, tiene casi la misma estructura, con un prólogo y tres partes. |

|

| |

|

| La familia Rivera permaneció seis años en la finca “La esmeralda”, en Aguascalientes, que fueron cruciales para el poeta y novelista por el contacto que tuvo con la naturaleza de la región. José Eustasio aprendió a leer orientado por su madre y un maestro cercano a la familia, al tiempo que le ayudaba a su padre en algunas tareas del campo. El país, mientras tanto, atravesaba un intenso momento político y social tras la llegada al poder, en 1892, del integrante del partido conservador [[Miguel Antonio Caro]], cuyas políticas de la Regeneración exasperaban cada vez más los ánimos de la prensa y el liberalismo (Palacios, 1995).

| | ==Trabajo en la Comisión Limítrofe y denuncia social== |

| | Después de la muerte de su padre, en 1922, Rivera se trasladó a Sogamoso y comenzó a escribir La Vorágine. Por esta época fue designado secretario abogado de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana, y el 19 de septiembre de 1922 partió con esta Comisión rumbo a Girardot. Siguiendo la ruta del río Magdalena abajo, pasaron por Barranquilla, Puerto Cabello, La Guaira y Puerto España. Entraron por el Orinoco hasta Ciudad Bolívar, antigua Angostura, y llegaron a Caicara a finales de octubre. Antes de la confluencia del río Meta con el Orinoco, en los raudales de San Borja, José Eustasio Rivera, cansado por el abandono en que los tenían los gobiernos de Colombia y Venezuela, decidió renunciar a la Comisión y continuó solo el viaje. |

|

| |

|

| ===Formación escolar===

| | El 20 de diciembre llegó a San Fernando de Atabapo, sobre la estrella fluvial del oriente que conforman las desembocaduras de los ríos Orinoco, Guaviare, Atabapo e Inírida. En un caserío en Orocué, contrajo paludismo y allí se reencontró con Melitón Escobar, su antiguo compañero de comisión. A finales de enero de 1923, se reintegró nuevamente a la Comisión. Salieron de San Fernando, bajaron a Yavita, Maroa y Victorino, en plena selva, y sin mapas, ni los más elementales instrumentos de trabajo, trazaron los límites, en compañía de los ingenieros suizos con los que viajaban. Según anotaciones en el diario del médico venezolano de la Comisión, doctor Ramón Ignacio Méndez Llamozas, fue en los largos y tediosos días de la permanencia en Yavita, que José Eustasio Rivera escribió muchos de los capítulos de La Vorágine, y fue allí donde le oí leer algunas páginas de la obra. |

|

| |

|

| En 1895, José Eustasio Rivera empezó su formación escolar como estudiante interno en el colegio [https://descubridor.banrepcultural.org/discovery/fulldisplay?context=L&vid=57BDLRDC_INST:57BDLRDC_INST&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma991008180419707486 Santa Librada], uno de los más tradicionales y renombrados de Neiva. El colegio hacía parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y estaba regentado por don Napoleón Rivera, tío de José Eustasio, quien en repetidas ocasiones tuvo que llamarle la atención a su sobrino por su indisciplina y sus travesuras, que incluyeron escaparse del claustro o incendiar bolsas de basura (Neale-Silva, 1960). Finalmente, debido a su mal comportamiento, don Napoleón le recomendó a doña Catalina que sacara a su hijo del colegio.

| | A finales de mayo regresaron a San Fernando, y Rivera decidió, con Melitón Escobar, retornar al país. Durante el viaje de vuelta, Orinoco arriba, Rivera se dedicó a tomar nota y a recoger toda la documentación existente sobre el abandono en que vivían los colombianos en las fronteras. Así conoció la explotación inhumana de los caucheros en las selvas de Colombia, Venezuela y Brasil, y la fatídica historia de los capataces de la Casa Arana, que dominaban los territorios entre los ríos Putumayo y Caquetá. El 18 de julio de 1923, Rivera envió desde Manaos al Ministerio de Relaciones Exteriores, sus denuncias sobre las injusticias y crímenes cometidos a los colombianos en las fronteras. El 12 de octubre regresó a Bogotá. Entre abril y mayo de 1924, luego de organizar una Junta Patriótica de Defensa Nacional en Neiva, se dedicó a escribir artículos de denuncia en la prensa nacional, pero sus advertencias y peticiones no fueron acogidas. <ref> UMAÑA, Claudia. ''Biografía de José Eustacio Rivera''. Esta biografía fue tomada de la Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías.</ref> |

|

| |

|

| Aquel retiro escolar coincidió con el traslado de la familia Rivera de la finca “La esmeralda” al casco urbano del recientemente fundado municipio de San Mateo, donde don José Eustacio compró una casa frente a la plaza principal que, además, tenía la ventaja de estar muy cerca de su finca en Aguascalientes. José Eustasio pasó allí cerca de cuatro años y distribuía los días entre sus primeras lecturas y las jornadas con su padre tanto en San Mateo como en Aguascalientes. Más tarde, en febrero de 1900, Rivera volvió a las aulas del Santa Librada, aunque sin la condición de interno, pero dos años después su tío Napoleón lo expulsó por indisciplina. En 1902, Rivera ingresó al colegio San Luis Onzaga, en Elías, Huila, caracterizado por una recia formación religiosa que rápidamente contrastó con la naturaleza inquieta del futuro novelista. Sólo duró allí un año. Desde 1903 hasta 1906 ayudó a su padre en la finca “La esmeralda” y trabajó como portero y escribiente en el edificio de la Gobernación de Neiva (antes de la creación, en 1905, del departamento del Huila).

| | =Obras destacadas= |

| | ==La Vorágine== |

|

| |

|

| En 1906, un año después de la fundación del departamento del Huila, el recién nombrado gobernador, Rafael Puyo, cercano a la familia Rivera, le otorgó al joven José Eustasio una beca para estudiar en la [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll19/id/1843/ Escuela Normal de Bogotá]. José Eustasio Rivera llegó a la capital colombiana con apenas 18 años, y pronto se destacó por sus habilidades con la lectura y la caligrafía. El paso por la Normal fue crucial para Rivera, como lo refiere Charria Tobar (1963), pues allí escribió algunos de sus primeros poemas, amplió sus lecturas y se interesó por el teatro. A la par, jugaba billar e improvisaba décimas con sus compañeros de clase.

| | La Vorágine se publicó en abril de 1924, en la Editorial Cromos de Bogotá. La novela fue escrita durante dos años, y corregida en seis meses, entre Sogamoso, San Fernando de Atabapo, Yavita, Maroa y Neiva. Según Isaías Peña, algunos de los elementos que confluyen en la novela son: El sentimiento trágico de la vida, como lente condensador, y los celos como ingrediente permanente de la relación de pareja. La historia de Arturo Cova, protagonista de La Vorágine, es la historia nuestra, es la historia desolada de los caucheros esclavizados en las fronteras de Venezuela, Brasil y Perú. Sin caer en la sociología literaria, Rivera logró fundir magistralmente la tragedia colectiva de los caucheros, con la tragedia individual de Arturo Cova, su vida y su turbulento amor. Pocos autores como Rivera en Colombia y en el continente latinoamericano anota Isaías Peña- han tenido ese don de hacer hervir la conciencia de los personajes de una obra. Por eso hombre y naturaleza en esta novela son un río (grávido) que nace, crece, da muchas vueltas, se enturbia, se golpea en los raudales, se ahonda, se embruja y se pierde en el mar o en el cielo. |

|

| |

|

| Paralelo a los primeros años de formación escolar de Rivera, el país atravesó, por lo menos, dos hechos cruciales en su historia social y política. El primero fue la [https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-63/cien-anos-de-la-guerra-civil-de-1895 Guerra Civil de 1895], que enfrentó a las tropas del Gobierno conservador comandadas por [[Rafael Reyes]] y a los rebeldes del liberalismo radical bajo las órdenes del expresidente [https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Manuel_Mar%C3%ADa_De_los_Santos_Acosta#Participaci%C3%B3n_en_la_guerra Santos Acosta], cuyos planes eran detonar un enfrentamiento de corta duración y ejecutar un golpe de Estado. La guerra, en efecto, fue corta: duró sólo 53 días. Las tropas oficiales derrotaron a un menguado y artesanal ejército liberal y el general [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/14559/rec/15 Rafael Reyes] fue recibido con arcos triunfales en Bogotá. El otro hecho fundamental fue el estallido, en 1899, de la [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/3636/rec/34 Guerra de los Mil Días], enfrentamiento entre liberales y conservadores ocasionado en gran medida por las heridas abiertas de la guerra de 1895. Dirigidos por [[Rafael Uribe Uribe]], [https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Benjam%C3%ADn_Herrera_Cort%C3%A9s Benjamín Herrera] y [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/3045 Gabriel Vargas Santos], los liberales se levantaron contra el Gobierno conservador de [[José Manuel Marroquín]] y [[Manuel Antonio Sanclemente]], quien fue capturado en su residencia de Villeta, Cundinamarca. Luego de tres años de confrontación, durante los cuales se desataron batallas como las de [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/3333/rec/1 Aguadulce] (Panamá) y [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4090/ Palonegro] (Santander), los liberales se rindieron y firmaron los tratados de Neerlandia, [https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-117/el-tratado-de-wisconsin-noviembre-21-de-1902 Wisconsin] y Chinácota, que sellaron el fin de la guerra.

| | En 1925, Rivera fue elegido miembro de la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y de Colonización. Publicó entonces una serie de artículos en El Nuevo Tiempo de Bogotá, bajo el título "Falsos postulados nacionales". En estos artículos, Rivera denunció todo tipo de irregularidades, especialmente en la contratación del oleoducto Cartagena-Barrancabermeja. Estas denuncias, que involucraban desde el presidente Pedro Nel Ospina hasta el ex ministro Esteban Jaramillo, provocaron un gran escándalo en el Congreso y en el país entero. En 1926 apareció la segunda edición corregida de La Vorágine, y Rivera empezó a escribir su segunda novela, La mancha negra, perdida años después en Nueva York. En 1928 viajó a Cuba, a representar a Colombia en el Congreso Internacional de Inmigración y Emigración de La Habana. Después de cumplida su misión, se embarcó para Nueva York. Allí fundó y dirigió la Editorial Andes, y contrató con Angel Flores y con Earl K. James la traducción de su novela. Simultáneamente, buscó las conexiones necesarias para pasarla al cine, sin resultados positivos a causa de sus exigencias nacionalistas. |

|

| |

|

| ===Producción temprana y primeros reconocimientos===

| | Más adelante, publicó la quinta y definitiva edición de La Vorágine, con más de tres mil correcciones. El 1 de diciembre de 1928, a los 40 años de edad, José Eustasio Rivera murió en su apartamento de la calle 73 en Nueva York, de muerte misteriosa. Su cuerpo embalsamado recorrió sin descanso, durante un mes y nueve días, distintos lugares: primero en la Sixaloa de la United Fruit Company, luego en el vapor-correo Carbonell González, por el río Magdalena, y al final por el ferrocarril central, recibiendo en cada puerto y en cada pueblo los homenajes que nunca recibiera en vida. Sus restos se encuentran en el Cementerio Central de Bogotá, donde fue enterrado el 9 de enero de 1929.<ref> UMAÑA, Claudia. ''Biografía de José Eustacio Rivera''. Esta biografía fue tomada de la Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías.</ref> |

|

| |

|

| Poco después de su ingreso a la Normal de Bogotá, Rivera empezó a escribir con mayor regularidad, especialmente poemas. De 1906 a 1909 son los poemas "Gloria", "Tocando diana", "En el ara", "Duo de flautas", "Triste" y "Aurora boreal". Todos estos poemas están impregnados de las dos corrientes que a principios de siglo se confundían en Colombia: el romanticismo y el modernismo.

| | =Conmemoraciones= |

|

| |

|

| Julio Vera Coral, maestro de Rivera, apoyó el talento del joven estudiante y le presentó al abogado y escritor ¨[https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/6321 Antonio Gómez Restrepo] y al expresidente [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4065/rec/10 Miguel Antonio Caro]. En ese encuentro, Rivera declamó algunos de sus poemas y los intelectuales no dudaron en animarlo y apoyarlo en su incipiente carrera literaria. Luego de esa primera consagración, el 27 de julio de 1907, Rivera publicó el poema “Águila andina” en el periódico [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/14554 ''Sur América''], dirigido por Adolfo León Gómez, político, periodista e historiador liberal. Este es considerado su primer poema publicado, aunque en una entrevista que dio a la revista [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20834/rec/1 ''El gráfico''] en 1918 afirmó que sus primeras incursiones en la prensa fueron en 1911.

| | ==130 años== |

| | | El Centro Cultural del Banco de la República en Neiva celebró, el pasado mes de febrero, los 130 años del natalicio de José Eustasio Rivera, con una serie de actividades que han tenido continuidad durante todo el año 2018. La línea del tiempo se elaboró como un aporte más al acervo patrimonial y cultural de la ciudad. |

| Un año después de su incursión en la prensa bogotana, en 1908, Rivera obtuvo el tercer lugar en los Juegos Florales de [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/31/rec/4 Tunja], un certamen literario que reconocía el trabajo de escritores jóvenes, con el poema “El mirlo viudo”. Por cuenta de este reconocimiento, declamó sus versos en el Teatro Municipal de la capital boyacense. Pero mientras el escritor huilense ganaba elogios y terminaba su formación en la Escuela Normal, el país se encontraba en medio de un tenso ambiente político a causa de las políticas del presidente [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/629/rec/1 Rafael Reyes]. Rivera finalizó sus estudios en 1908 con la intención de continuar su formación como director de Normales, pero la situación del país desvió sus planes: el joven poeta participó en las protestas de marzo de 1909 contra Reyes y terminó preso durante dos días.

| | Para ello, se construyó una línea de tiempo basado en la investigación adelantada por Eduardo Neale Silva sobre la obra biográfica de José Eustasio Rivera. |

| | | Para que la línea de tiempo tuviese un mayor impacto se realizaron actividades complementarias como el Taller y el Juego Vida y Obra de José Eustasio Rivera; así mismo se adelantaron talleres de poesía y arte sobre la obra poética del escritor, centros de interés, entre otros. Todo esto con el firme propósito de dar a conocer las otras facetas de José Eustasio Rivera como el político, el intelectual, el literato y su aspecto humano. |

| Tras su breve reclusión en los cuarteles del Ejército, Rivera regresó a Neiva con problemas de salud y sin muchas opciones laborales. En agosto de 1909, finalmente, recibió una oferta para trabajar como inspector escolar en Ibagué. En la capital [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll18/id/402/rec/36 tolimense], el joven autor pasaba sus días entre el Conservatorio de Música, la Escuela Normal y el colegio San Simón. El entusiasmo inicial del nuevo trabajo, sin embargo, se vio truncado cuando en noviembre de ese mismo año murió Inés, hermana de Rivera. Fue un duro golpe emocional para él, que apenas pudo escribir el poema “Diva o la virgen muerta”.

| | A estas actividades han sido convocados niños, jóvenes y adultos, quienes en cada visita al centro cultural reciben la información completa de la vida y obra del maestro Rivera. |

| | | Hasta el mes de diciembre estará expuesta en la Sala Exploratoria la Línea del Tiempo. |

| En 1910, ya recuperado del duelo por la muerte de su hermana y por un par de decepciones amorosas, Rivera retomó su trabajo escolar y su labor poética: con apenas 22 años ganó el segundo lugar de los Juegos Florales del [https://colecciones.banrepcultural.org/document/coleccion/63a069185d96b8790f3514c3 centenario de la Independencia] con la pieza “Oda a España”, un poema que más tarde recibió el elogio de [https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/6111 Miguel de Unamuno]. Al mismo tiempo, Rivera amplió su red de amigos y contertulios, que incluyó a Luis Enrique Ramírez, Álvaro Velandia y Custodio Morales. Este último fue determinante en la trayectoria literaria de Rivera.

| |

| | |

| ===Acercamientos al territorio y Tierra de promisión===

| |

| | |

| La amistad con Custodio Morales fue fundamental para el recorrido creativo e intelectual de José Eustasio Rivera. Morales había pasado una temporada en el [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/275/rec/42 Amazonas], donde fue jefe de una colonia militar durante los peores años de la fiebre cauchera, fechada entre 1879 y 1912. Allí, conoció de primera mano los excesos del sistema extractivo exportador que arrasó con las comunidades indígenas de la zona, condenó a generaciones enteras a un sistema de intercambio comercial conocido como [https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-262/la-fiebre-del-caucho-en-colombia “endeude”], que mantenía al trabajador y su descendencia atados prácticamente de por vida al colono, y detonó una ola de violencia que ''La vorágine'' denunció. Con el [https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-191/las-guerras-con-el-peru Conflicto de La Pedrera en 1911] como telón de fondo — que fue una serie de altercados entre Colombia y Perú por la posesión de un amplio territorio del Amazonas—, Rivera escuchó todas esas historias de Morales, con quien además intercambió lecturas de los clásicos franceses e ingleses, conoció textos y documentos sobre la situación en la selva y la brutalidad de la [https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-160/la-casa-arana-en-el-putumayo Casa Arana], y conversó sobre los problemas territoriales de Colombia.

| |

| | |

| La última parte de la temporada de Rivera en Ibagué también fue de una intensa formación literaria. Se acercó más al teatro y al estudio de los clásicos de la dramaturgia, continuó escribiendo poemas que recogían las imágenes sobre la naturaleza que había visto —y leído—, y experimentó con el ensayo y el relato. Así, en 1910 publicó el relato [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20839/rec/3 “La mendiga del amor”] en la revista [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20839/rec/3 ''Tolima''], de Ibagué y el poema [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/7522/rec/13 “Oda a España”] en la revista [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/7518/rec/13 ''Tropical''], de Tunja. De esta manera Rivera empezó a cimentar su obra poética y literaria, que en sus inicios estuvo diseminada en la prensa bogotana y regional, pero que más tarde depuró y amplió en sus dos únicos libros. En 1912, abandonó el magisterio tras criticar al ministro de Educación de la época, Marco Fidel Suárez, y agitar nuevas ideas pedagógicas en un colegio femenino de Neiva. Decidió volver a Bogotá, para tomar un puesto en el ministerio de Gobierno, en el que no duró mucho, y formarse como abogado.

| |

| | |

| En ese mismo año, 1912, Rivera ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Avanzó sin muchos problemas los cinco años de formación, aunque sin sobresalir demasiado ni mostrar calificaciones extraordinarias, y en medio de un contexto político alterado por el asesinato, en 1914, de Rafael Uribe Uribe. Al tiempo que cursaba sus estudios, Rivera siguió publicando en periódicos y suplementos literarios: en septiembre de 1913 publicó el poema “Como el ensueño de niebla” en ''El Nuevo Tiempo Literario'' y en marzo de 1914 la oda [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20837/rec/1 “San Mateo”] en [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20837/rec/1 ''El Liberal Ilustrado'']. Entre febrero y octubre de 1916 colaboró con el suplemento literario del diario [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20829/rec/2 ''La Patria''] con los ensayos [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20829/rec/1 "Impresiones de los llanos: cacería de zainos"] y [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20830/rec/2 “Enrique Ibsen”] y los poemas [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20831/rec/2 “En el ara”] y [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/20832/rec/2 “Tierra de promisión”].

| |

| | |

| En 1916, Rivera y algunos compañeros de carrera organizaron un breve viaje por los llanos orientales. Fue el primer acercamiento del joven autor al territorio que plasmó en decenas de poemas de ''Tierra de promisión'' y en pasajes de ''La vorágine''. Un año después, en marzo de 1917, José Eustasio Rivera obtuvo su título de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas con la tesis [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4306/rec/7 ''Liquidación de las herencias''], presentada bajo la tutela del político y jurista conservador Antonio José Uribe. En abril de ese mismo año intentó ocupar una curul en la Cámara de Representantes por el Huila, pero las presiones del obispo de Garzón, Huila, lo impidieron.

| |

| | |

| Tras esa decepción política, Rivera recibió una oferta laboral que cambió su vida y de paso su trabajo literario. José Nieto y Jacinto Estévez, dos hacendados del Casanare, lo contrataron para que los asesorara legalmente en un lío de herencias y propiedades. Aquel encargo implicaba que Rivera pasara largas temporadas entre Sogamoso y Orocué, en las cuales se adentró más en las historias que llegaban desde los llanos y la selva, y afinó más la propuesta estética de su obra. En ese territorio, Rivera conoció a Luis Franco Zapata, con quien vivió un par de semanas en las que enfermó de paludismo, y escuchó su historia. Zapata era un caldense que había viajado por el Vaupés y que años atrás se escapó para salir desde Bogotá con Alicia, su pareja, hasta la selva amazónica, a donde llegó detrás de la fiebre cauchera. El relato de Zapata, así como sus personajes y referentes de la realidad, fueron fundamentales para la construcción de ''La vorágine''.

| |

| | |

| Luego de cerca de cuatro años entre Orocué y Sogamoso, Rivera regresó a Bogotá a principios de 1920 y se ocupó atendiendo algunos negocios pasajeros, asistiendo a tertulias literarias y puliendo una y otra vez las decenas de poemas que llevaba escribiendo desde sus primeros viajes a los llanos. En enero de 1921, Rivera publicó [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4312/rec/10 ''Tierra de promisión''], el poemario que recogió 55 de los cientos de sonetos que tenía acumulados y que distribuyó de acuerdo a tres marcos geográficos delimitados: la selva, las montañas y el llano. En julio de ese mismo año, y por invitación de Antonio Gómez Restrepo, Rivera viajó a Perú, México y Estados Unidos como parte de una delegación diplomática en el marco del primer centenario de las Independencias de Perú y México. Fue en Lima, precisamente, donde Rivera concedió una entrevista, que reprodujo el periódico ''Gil Blas'', sobre el estado de la poesía colombiana y que despertó [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4308/rec/8 enconadas críticas], entre otros, del escritor Eduardo Castillo. Rivera y el resto de la delegación regresaron al país en noviembre de 1921. En febrero de 1922 murió don José Eustacio, su padre, y en marzo Rivera tuvo que volver a Sogamoso para ocuparse del pleito judicial por una deuda de la que no tenía razón desde 1920, cuando vivió en esa zona. Durante esa corta estancia en Boyacá, Rivera emprendió su proyecto literario más importante.

| |

| | |

| ===Escritura y publicación de La vorágine===

| |

| | |

| Siguiendo la recomendación de Luis Franco Zapata, Rivera inició la escritura de la novela en la que contaría todo lo que hasta entonces había leído, visto y escuchado sobre la selva, sus violencias e historias. La tituló [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4309/rec/9 ''La vorágine''] por recomendación de su amigo, el abogado Policarpo Neira. Por esta época fue designado secretario abogado de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana, y el 19 de septiembre de 1922 partió con esta Comisión rumbo a Girardot. Siguiendo la ruta del río Magdalena abajo, pasaron por Barranquilla, Puerto Cabello, La Guaira y Puerto España. Entraron por el Orinoco hasta Ciudad Bolívar, antigua Angostura, y llegaron a Caicara a finales de octubre. Antes de la confluencia del río Meta con el Orinoco, en los raudales de San Borja, José Eustasio Rivera, cansado por el abandono en que los tenían los Gobiernos de Colombia y Venezuela, decidió renunciar a la Comisión y continuó sólo el viaje.

| |

| | |

| El 20 de diciembre llegó a San Fernando de Atabapo, sobre la estrella fluvial del oriente que conforman las desembocaduras de los ríos Orinoco, Guaviare, Atabapo e Inírida. En un caserío en [https://www.banrepcultural.org/impresiones-de-un-viaje/index.php?r=laminas%2Fview&id=404 Orocué], contrajo paludismo y allí se reencontró con Melitón Escobar, su antiguo compañero de comisión. A finales de enero de 1923, se reintegró nuevamente a la Comisión. Salieron de San Fernando, bajaron a Yavita, Maroa y Victorino, en plena selva, y sin mapas, ni los más elementales instrumentos de trabajo, trazaron los límites, en compañía de los ingenieros suizos con los que viajaban. Según anotaciones en el diario del médico venezolano de la Comisión, doctor Ramón Ignacio Méndez Llamozas, fue en los largos y tediosos días de la permanencia en Yavita, que José Eustasio Rivera escribió muchos de los capítulos de ''La Vorágine'', y fue allí donde alcanzó a leer algunas páginas de la obra (Neale-Silva, 1960).

| |

| | |

| A finales de mayo regresaron a San Fernando, y Rivera decidió, con Melitón Escobar, retornar al país. Durante el viaje de vuelta, Orinoco arriba, Rivera se dedicó a tomar nota y a recoger toda la documentación existente sobre el abandono en que vivían los colombianos en las fronteras. Así, conoció la explotación inhumana de los caucheros en las selvas de Colombia, Venezuela y Brasil, y la fatídica historia de los capataces de la Casa Arana, que dominaban los territorios entre los ríos Putumayo y Caquetá. El 18 de julio de 1923, Rivera envió desde Manaos al Ministerio de Relaciones Exteriores, sus denuncias sobre las injusticias y crímenes cometidos a los colombianos en las fronteras. El 12 de octubre regresó a Bogotá, donde lo esperaba una curul en el Congreso, esta vez en reemplazo de su tío, Pedro Rivera. Entre abril y mayo de 1924, luego de organizar una Junta Patriótica de Defensa Nacional en Neiva, se dedicó a escribir artículos de denuncia en la prensa nacional pero sus advertencias y peticiones no fueron acogidas. Finalmente, ''La Vorágine'' se publicó en noviembre de 1924 en la Editorial Cromos de Bogotá. La novela fue escrita durante dos años, y corregida en seis meses, entre Sogamoso, San Fernando de Atabapo, Yavita, Maroa y Neiva. | |

| | |

| ===Hombre público y editor===

| |

| | |

| Luego de la publicación de [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4309/rec/9 ''La vorágine''], Rivera se convirtió en uno de los intelectuales más activos de la esfera pública colombiana de los años 20, y expandió su influencia política y literaria. En 1925, Rivera fue elegido miembro de la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y de Colonización. Publicó entonces una serie de artículos en ''El Nuevo Tiempo de Bogotá'', bajo el título "Falsos postulados nacionales". En estos artículos, Rivera denunció todo tipo de irregularidades, especialmente en la contratación del oleoducto Cartagena-Barrancabermeja. Estas denuncias, que involucraron desde el presidente Pedro Nel Ospina hasta el exministro Esteban Jaramillo, provocaron un gran escándalo en el Congreso y en el país. En 1925 apareció la segunda edición corregida de [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4301/rec/1 ''La Vorágine''], y Rivera empezó a escribir su segunda novela, ''La mancha negra'', en la que contaría buena parte de sus denuncias sobre la industria petrolera. En 1928 viajó a Cuba para representar a Colombia en el Congreso Internacional de Inmigración y Emigración de La Habana. Después de cumplida su misión, que sería su último encargo como funcionario público, se embarcó hacia Nueva York. Allí fundó y dirigió la Editorial Andes, contrató con Ángel Flores y Earl K. James la traducción de ''La vorágine'', buscó sin éxito los apoyos necesarios para llevarla al cine, y participó en tertulias y conferencias en universidades como Columbia.

| |

| | |

| Más adelante, publicó [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4302/rec/3 la quinta y definitiva edición de ''La vorágine''], con más de tres mil correcciones. El autor tuvo dos ejemplares de esa edición en sus manos, que despachó con el teniente coronel Benjamín Méndez, piloto del primer vuelo entre Nueva York y Bogotá: uno iba para el presidente Miguel Abadía Méndez y otro para la Biblioteca Nacional de Colombia. El 1 de diciembre de 1928, a los 40 años de edad, José Eustasio Rivera murió en su apartamento de la calle 73 en Nueva York. Su cuerpo embalsamado recorrió sin descanso, durante un mes y nueve días, distintos lugares: primero en la Sixaloa de la United Fruit Company, luego en el vapor-correo Carbonell González, por el río Magdalena, y al final por el ferrocarril central. Sus restos se encuentran en el Cementerio Central de Bogotá, donde fue enterrado el 9 de enero de 1929.

| |

| | |

| ===El escritor y su alcance===

| |

| ====Impacto de Tierra de promisión====

| |

| | |

| ''Tierra de promisión'' fue bien recibida desde su lanzamiento. El poeta Rafael Amaya la describió como una obra que causó conmoción en Bogotá, comparando la sensación con la “entrada repentina del viento de la selva en una habitación cerrada”. Sin embargo, hubo críticas, como la de Manuel Antonio Bonilla, quien cuestionó la calidad poética de Rivera. Este último respondió a las [https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3543 críticas] y también [https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3574 debatió con otros críticos], como Eduardo Castillo.

| |

| | |

| Las ediciones del poemario muestran cambios entre la primera y la segunda, pero la cuarta edición de 1926 es notable por sus 43 modificaciones formales, semánticas, sintácticas y estilísticas. A pesar de estos cambios, Rivera mantuvo la esencia de la obra, como la disposición de los poemas y la división en tres partes: la selva, las cumbres y los llanos. Rivera hizo cambios ortográficos y sintácticos para la última edición, pero conservó temas centrales como la naturaleza, la luz y la insignificancia humana ante la belleza del entorno.

| |

| | |

| Cuando Rivera publicó la [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4305/rec/6 última edición del poemario], en 1926, ya era un autor reconocido por [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4309/rec/9 ''La vorágine''] y su participación en el debate público. La cuarta edición se convirtió en la versión definitiva, ya que Rivera desde entonces se dedicó a corregir exclusivamente su novela. Como lo anotó el crítico Luis Carlos Herrera Molina: “En ''Tierra de promisión'' no está sólo su mirada superficial al paisaje y el contacto exterior. Está el viaje por sus caminos interiores. La nota de sus íntimas apetencias y las líneas de tensión de su espíritu disparado en dirección de la luz y del sol”. Herrera, L.C. (1972).

| |

|

| |

|

| ====Impacto de La vorágine==== | | =Bibliografía completade José Eustacio Rivera= |

|

| |

|

| [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4302/rec/3 ''La vorágine''] expone el sistema de explotación esclavista en la industria del caucho a lo largo de los ríos Amazonas y Orinoco. A través del viaje de Arturo Cova, que se extiende desde el Casanare hasta el Amazonas brasileño, la obra denuncia esta realidad. La recepción inicial de la novela estuvo marcada por debates sobre la frontera entre ficción y realidad. Antonio Gómez Restrepo elogió su "crudeza realista", mientras que Ricardo Sánchez Ramírez la criticó por falta de coherencia y lógica en los personajes.

| | * '''{{Fecha|1924|link=}}''': La Vorágine |

|

| |

|

| Con el tiempo, la novela ha sido reconocida por su relevancia continua. Juan Gustavo Cobo Borda destacó su vigencia al equiparar la situación del caucho con la del fenómeno del narcotráfico. Antonio Caballero la consideró como la gran novela de Colombia, cuya descripción del entorno sigue siendo válida hoy en día.

| |

|

| |

|

| La [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4301/rec/1 segunda edición de la novela], publicada poco después de la primera, en 1925, introdujo cambios y correcciones realizadas por el propio Rivera. Esta edición fue el inicio de una serie de reimpresiones que continuaron hasta 1928, con [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4302/rec/3 la quinta y última edición definitiva en Nueva York]. Aunque la trama y los personajes se mantienen, la segunda edición presenta cambios en el lenguaje y estilo para mejorar la fluidez y evitar críticas previas sobre su cadencia excesiva. Además, incluye comentarios críticos que reflejan la recepción y el impacto público de la obra tanto a nivel local como latinoamericano. El ensayista mexicano Alfonso Reyes comentó que la novela tiene “la fuerza genial de las obras plenamente realizadas”, mientras que el escritor español Vicente Blasco Ibañez dijo que “''La vorágine'' es el advenimiento en el tronco de la [novela] española”. Uno de los receptores más entusiastas de la novela fue el cuentista uruguayo Horacio Quiroga, considerado el gran autor de la selva, quien en una carta dirigida a Rivera escribió que ''La vorágine'' es “el libro más trascendental que se ha publicado en el continente”.

| | =Referencias= |

| | {{listaref}} |

|

| |

|

| La novela ganó popularidad con el tiempo, y las reimpresiones posteriores siguieron atrayendo lectores y críticos. Sin embargo, estas ediciones posteriores han estado sujetas a cambios y ajustes que a menudo desconocen la disposición original de Rivera, lo que ha generado debate sobre la fidelidad al texto original (Lozano, 1988). Años más tarde, la novela amplió su alcance gracias a las traducciones y su adaptación al cine en 1949. Desde 1935, cuando se publicó la [https://descubridor.banrepcultural.org/discovery/fulldisplay?docid=alma991015900929707486&context=L&vid=57BDLRDC_INST:57BDLRDC_INST&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=ALL&query=any,contains,the%20vortex&offset=0 traducción al inglés], ''La vorágine'' se ha vertido al alemán, al checo, al ruso, al francés, al holandés, al italiano, al portugués, al mandarín, al esloveno, al yugoeslavo y al sueco.

| | =Bibliografía= |

| | *Charria Tobar, R. (1963). José Eustasio Rivera en la intimidad. Bogotá: Tercer Mundo. |

| | *Herrera, L,C. (1968). José Eustasio Rivera, poeta de promisión. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. |

| | *Herrera, L,C. (1972). Rivera, lírico y pintor. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. |

| | *Rivera, J,E. (1988). I888-1988, Colcultura, Biblioteca Nacional, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá, febrero. |

| | *Neale-Silva, E. (1986). Horizonte humano. Vida de José Eustasio Rivera. Colección Tierra Firme. México: Fondo de Cultura Económica. |

| | *Ordóñez, M. (1987). (Comp.). La Vorágine: textos críticos. Bogotá: Alianza. |

| | *Peña, I. (1989). José Eustasio Rivera. Colección Clásicos Colombianos. Bogotá: Procultura. |

| | *Perez Silva, J. (1989). José Eustasio Rivera, polemista. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. |

| | *Rivera, J,E. (1990). La vorágine. Edición, Montserrat Ordóñez. Madrid: Cátedra. |

|

| |

|

| ==Cronología==

| |

|

| |

|

| * '''{{Fecha|1988|link=}}''': José Eustasio Rivera nace en San Mateo, una población cercana a Neiva. Hijo de don José Eustacio Rivera y Catalina Salas. | | =Cronología= |

| * '''{{Fecha|1895|link=}}''': Ingresa, con siete años, al colegio Santa Librada, uno de los más tradicionales y prestigiosos de Neiva. El colegio estaba a cargo de don Napeolón Rivera, tío de José Eustasio, quien le sugirió a doña Catalina que lo sacara del colegio por su poca adaptación y su conducta.

| | * '''{{Fecha|1888|link=}}''': Nace en nace en San Mateo, Huila actualmente municipio de Rivera. |

| * '''{{Fecha|1900|link=}}''': Vuelve al Santa Librada, aunque no como estudiante interno. Esta vez fue expulsado por su tío a causa de su indisciplina.

| |

| * '''{{Fecha|1902|link=}}''': Entra al colegio San Luis Onzaga, en Elías, Huila. Sólo duró allí un año.

| |

| * '''{{Fecha|1906|link=}}''': Gracias a una beca, Rivera llega a Bogotá para estudiar en la Escuela Normal Superior de Bogotá. Escribe sus primeros poemas y experimenta con el teatro.

| |

| * '''{{Fecha|1907|link=}}''': Recibe el aplauso de Miguel Antonio Caro y Antonio Gómez Restrepo y publica el poema “Águila andina” en el periódico ''Sur América''.

| |

| * '''{{Fecha|1908|link=}}''': Obtiene el reconocimiento “La flor natural” en los Juegos Florales de Tunja, otorgado al tercer mejor poema, con la pieza “El mirlo viudo”. Rivera recita el poema en el Teatro Municipal de Tunja. En noviembre se gradúa de la Escuela Normal Superior.

| |

| * '''{{Fecha|1909|link=}}''': Es apresado durante dos días por participar en las protestas contra el presidente Rafael Reyes. Muere su hermana Inés y recibe una invitación para ser inspector escolar en Ibagué.

| |

| * '''{{Fecha|1910|link=}}''': Obtiene el segundo lugar en los Juegos Florales de la Independencia con el poema “Oda a España”. Por esta pieza, Rivera recibe una carta elogiosa del escritor español Miguel de Unamuno. Publica el ensayo “La emoción trágica en el teatro” en ''El Nuevo Tiempo Literario'' y el relato “La mendiga del amor” en la revista Tolima.

| |

| * '''{{Fecha|1911|link=}}''': Por sugerencia de Custodio Morales, y luego del Conflicto de La Pedrera, Rivera se adentra en libros sobre el Amazonas, la fiebre del caucho y los problemas territoriales del país.

| |

| * '''{{Fecha|1912|link=}}''': Empieza sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional.

| |

| * '''{{Fecha|1913|link=}}''': Publica el poema “Como el ensueño de niebla” en ''El Nuevo Tiempo Literario''.

| |

| * '''{{Fecha|1914|link=}}''': Publica la oda “San Mateo” en ''El Liberal Ilustrado''.

| |

| * '''{{Fecha|1916|link=}}''': Viaja con un grupo de compañeros a los llanos, en el que sería el primero de sus viajes a ese territorio. En el suplemento literario de ''La Patria'' publica el ensayo “Enrique Ibsen”, la crónica “Impresiones de los llanos: cacería de zainos” y los poemas “En el Ara” y “Tierra de promisión (inédito)”.

| |

| * '''{{Fecha|1917|link=}}''': Obtiene el título de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional con la tesis ''Liquidación de las herencias''. Intenta sin éxito llegar a la Cámara de Representantes. Viaja a Orocué a ocuparse de un caso judicial de herencias como abogado.

| |

| * '''{{Fecha|1918|link=}}''': Conoce a Luis Franco Zapata, cuya historia es la génesis de buena parte de los relatos de ''La vorágine''.

| |

| * '''{{Fecha|1920|link=}}''': Regresa a Bogotá, donde atiende negocios personales y trabaja en su próximo libro de poemas.

| |

| * '''{{Fecha|1921|link=}}''': Publica ''Tierra de promisión'', poemario con 55 sonetos distribuidos en tres espacios delimitados: la selva, las montañas y el llano. Integra una comisión diplomática encabezada por Antonio Gómez Restrepo y viaja a Perú, México y Estados Unidos.

| |

| * '''{{Fecha|1922|link=}}''': Muere su padre y viaja a Sogamoso a atender una deuda de la que no tenía noticias. En abril emprende la escritura de ''La vorágine'' por recomendación de Luis Franco Zapata. La titula así por sugerencia de su amigo Policarpo Neira. En septiembre inicia su viaje por el Amazonas como secretario de una de las comisiones limítrofes con Venezuela, mientras avanza escribiendo la novela.

| |

| * '''{{Fecha|1923|link=}}''': Siguió escribiendo ''La vorágine'' mientras sorteaba las condiciones de la selva y el abandono de los encargados de las comisiones. Conoció de cerca el sistema de endeude y explotación alrededor de la industria cauchera y las historias de personajes como Tomás Funes y Julio César Arana. En octubre regresó a Bogotá. Lo esperaba una curul en el Congreso en reemplazo de su tío Pedro Rivera.

| |

| * '''{{Fecha|1924|link=}}''': Publica ''La vorágine''. En la prensa agita numerosas denuncias sobre corrupción en contratos petroleros que rastrea desde la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y de Colonización.

| |

| * '''{{Fecha|1925|link=}}''': Integra la Comisión Investigadora del Congreso, encargada de vigilar y ejercer control sobre los recursos públicos. Rivera encabezó dos investigaciones muy bien sustentadas y que tocaban tanto a miembros del Gobierno de Ospina como a empresarios extranjeros: una sobre desviaciones de dinero en el Ministerio de Guerra, y otra sobre las dudas alrededor de la construcción del oleoducto de Cartagena a Barrancabermeja. Publica la segunda edición de ''La vorágine'' con cientos de correcciones y cambios.

| |

| * '''{{Fecha|1927|link=}}''': El cuentista uruguayo Horacio Quiroga le envía una carta a Rivera elogiando ''La vorágine'', que considera “el libro más trascendental que se ha publicado en el Continente”.

| |

| * '''{{Fecha|1928|link=}}''': Tras pasar por La Habana, donde representó al Gobierno en el Congreso Internacional de Inmigración y Emigración, llega a Nueva York. Allí gestiona la traducción al inglés de ''La vorágine'' y su adaptación al cine. Funda la editorial Andes, donde publica la quinta y definitiva edición de la novela. Muere en el New York Policlinic Hospital.

| |

| * '''{{Fecha|1929|link=}}''': En enero su cuerpo llega, tras semanas de peregrinaje, a Bogotá, donde es enterrado en el Cementerio Central.

| |

| * '''{{Fecha|1935|link=}}''': Se publica la traducción al inglés de ''La vorágine'', a cargo de Earle K. James, con el título ''The vortex''.

| |

| * '''{{Fecha|1949|link=}}''': La vorágine se adapta al cine bajo la dirección de Miguel Zacarías.

| |

|

| |

|

| [https://lineasdetiempo.banrepcultural.org/nace-jose-eustasio-rivera| Línea de tiempo virtual] creada en el marco del programa "La vorágine: cien años de lecturas" con el que la Red de Bibliotecas del Banco de la República celebra los cien años de la publicación de La vorágine. Acá podrá conocer los principales hitos de la vida y obra de José Eustasio Rivera, al igual que el contexto social y de publicación de sus principales obras.

| |

|

| |

|

| ==Véase también==

| | =Véase también= |

|

| |

|

| * [[Juan Gustavo Cobo Borda]] | | * [[Juan Gustavo Cobo Borda]] |

| * [[Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango]] | | * [[Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango]] |

| | * |

|

| |

|

| ==Bibliografía== | | == Materiales disponibles en la colección bibliográfica == |

| ===Registros de Rivera===

| |

| | |

| *Rivera, J.E. (1917). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4306/rec/7 ''Liquidación de las herencias'']. Bogotá: Editorial La República.

| |

| *Rivera, J.E. (1918). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4307/rec/8 ''Dos cartas personales'']. Orocué: s.n.

| |

| *Rivera, J.E. (1921). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4312/rec/10 ''Tierra de promisión'']. Bogotá: Arboleda & Valencia.

| |

| *Rivera, J.E. (1921). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4304/rec/5 ''Tierra de promisión'']. Bogotá: Editorial de Cromos.

| |

| *Rivera, J.E. (1926). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4305/rec/6 ''Tierra de promisión'']. Bogotá: Minerva.

| |

| *Rivera, J.E. (1924). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4309/rec/9 ''La vorágine'']. Bogotá: Editorial de Cromos - Luis Tamayo & Co.

| |

| *Rivera, J.E. (1925). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4301/rec/1 ''La vorágine'']. Bogotá: Minerva.

| |

| *Rivera, J.E. (1928). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4302/rec/3 ''La vorágine'']. Nueva York: Editorial Andes

| |

| *Rivera, J.E., Castillo, E. (1953). [https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4308/rec/8 Polémica entre José Eustasio Rivera y Eduardo Castillo]. Bogotá: s.n.

| |

| *Rivera. J.E. (1990). [https://descubridor.banrepcultural.org/discovery/fulldisplay?context=L&vid=57BDLRDC_INST:57BDLRDC_INST&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma991016605439707486 ''La vorágine'']. M. Ordóñez (Ed.). Madrid: Cátedra.

| |

| *Rivera, J.E. (2009). [https://descubridor.banrepcultural.org/discovery/fulldisplay?context=L&vid=57BDLRDC_INST:57BDLRDC_INST&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma991009250429707486 ''Obra literaria''. Edición crítica. L.C. Herrera] (Ed.). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

| |

| | |

| ===Registros sobre Rivera===

| |

|

| |

|

| *Benso, S., & Gennero, M. (1972). Aportes para un estudio estilístico de «Tierra de Promisión» de José Eustasio Rivera. Thesavrvs, 27(3), 570-579.

| | == otros contenidos relacionados en Banrepcultural== |

| *Cobo Borda, J.G. (1995). Historia portátil de la poesía colombiana 1880-1995. Bogotá: Tercer Mundo Editores

| |

| *Charria T., R. (1963). José Eustasio Rivera en la intimidad. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.

| |

| *Herrera, L.C. (1972). Rivera: lírico y pintor. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.

| |

| *Laverde Ospina, A. (2013). Crítica literaria y opinión pública: polémicas literarias en Colombia, siglo XIX. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, (57), 9-41.

| |

| *Lozano, H. (1988). Teratología editorial, piratería y clonaje. En José Eustasio Rivera 1888-1988 (pp. 75-108). Bogotá: Banco de la República - Colcultura.

| |

| *Maya, R. (1953). José Eustasio Rivera. Hojas de cultura popular colombiana, (30).

| |

| *Neale-Silva, E. (1960). Horizonte Humano: Vida de Jose Eustasio Rivera. México: Fondo de Cultura Económica.

| |

| *Neira, P. (26 de agosto de 1944). Cómo se escribió La vorágine. Sábado.

| |

| *Orbes Moreno, C. (1980). Los Amores Quijotescos de José Eustasio Rivera. Revista de la Universidad de La Salle, 2(6), 31-41.

| |

| *Ordóñez, M. (Ed.). (1987). La vorágine: Textos críticos (Vol. 1). Bogotá: Alianza Editorial Colombiana.

| |

| *Pachón, H. (1993). Los intelectuales colombianos en los años veinte : El caso de José Eustasio Rivera. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.

| |

| *Penagos Peña, L. M. (2020). Relación entre el sujeto y el paisaje a la luz del poemario Tierra de Promisión, del escritor colombiano José Eustasio *Rivera (Tesis de maestría). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

| |

| *Pérez Silva, V. (1979). Del libro de las polémicas: José Eustasio Rivera y Eduardo Castillo. Boletín Cultural Y Bibliográfico, 16(11-12), 71–130

| |

| *Pérez Silva, V. (Ed.) (1989). José Eustasio Rivera, polemista. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

| |

| *Polanía, P. (1986). La imagen de Rivera en la memoria de Milciades Pastrana. Sol lejano, (1), 8-10.

| |

| *Simari, L. E. (2013). Los mundos naturales de José Eustasio Rivera: paisaje y violencia en Tierra de promisión y La vorágine. Estudios de Teoría *Literaria-Revista digital: artes, letras y humanidades, 2(4), 133-144.

| |

| *Valbuena-Briones, Á. (1962). El arte de José Eustasio Rivera. Thesavrvs, 17(1), 129-139.

| |

| | |

| ==Enlaces relacionados con Rivera en la Biblioteca Virtual== | |

| | |

| ===Fondos Abiertos===

| |

| | |

| La obra de José Eustasio Rivera hace parte de los [https://www.banrepcultural.org/proyectos/fondos-abiertos-de-autores-colombianos/jose-eustasio-rivera Fondos abiertos de Autores Colombianos] de la Biblioteca Virtual. Gracias a la digitalización, los usuarios podrán acceder a nueve títulos de Rivera que incluyen primeras ediciones de La vorágine y de Tierra de promisión, su único poemario, y otros tesoros como su tesis de grado de Derecho firmada por él mismo, un tomo de controversias que muestra su lado más polemista, entre otros. Igualmente, la colección ofrece una selección de prensa con algunos de sus poemas juveniles y otros que más tarde aparecieron en su poemario, además de ensayos, semblanzas literarias y entrevistas. El proyecto también incluye una línea del tiempo detallada con información sobre el contexto cultural y social de su vida y obra.

| |

| | |

| ===Registros en la Hemeroteca Digital Histórica===

| |

| | |

| # Consulte el ensayo "Impresiones de los llanos: cacería de zainos", de José Eustasio Rivera, publicado en La Patria. Suplemento literario en febrero de 1916, n. 855.

| |

| # Consulte la crónica "Enrique Ibsen", de José Eustasio Rivera, publicado en La Patria. Suplemento literario en marzo de 1916, n. 869.

| |

| # Consulte el poema “En el ara”, de José Eustasio Rivera, publicado en La Patria. Suplemento literario en marzo de 1916, n. 949-950.

| |

| # Consulte el poema "Tierra de promisión (inédito)", de José Eustasio Rivera, publicado en La Patria. Suplemento literario en octubre de 1916, n. 1097.

| |

| # Consulte el artículo “Poeta y abogado”, de Max Grillo, publicado en El gráfico en marzo de 1917, n. 334.

| |

| # Consulte la entrevista “Con el poeta Rivera”, de Roberto Liévano, publicada en El gráfico en abril de 1918, n. 404-405.

| |

| # Consulte el poema “San Mateo”, de José Eustasio Rivera, publicado en El Liberal Ilustrado en marzo de 1914, n. 928-14.

| |

| # Consulte el poema “Tierra de promisión”, de José Eustasio Rivera, y un artículo de Luis Eduardo Nieto Caballero sobre el autor, publicados en Sábado en mayo de 1921, n. 4.

| |

| # Consulte el relato “La mendiga del amor”, de José Eustasio Rivera, publicado en la revista Tolima en febrero de 1910, n. 9.

| |

| # Consulte el poema “Oda a España”, de José Eustasio Rivera, publicado en la revista Tropical en septiembre de 1910, n. 9.

| |

| | |

| ===Artículos del Boletín Cultural y Bibliográfico===

| |

| | |

| # Consulte el artículo “Del libro de las polémicas: Luis Trigueros y José Eustasio Rivera”, de Vicente Pérez Silva, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 18, núm. 1 de 1981

| |

| # Consulte el artículo “Del libro de las polémicas: Atahualpa Pizarro, Américo Mármol y José Eustasio Rivera”, de Vicente Pérez Silva, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 18, núm. 2 de 1981

| |

| # Consulte el artículo “Del libro de las polémicas: José Eustasio Rivera y Eduardo Castillo”, de Vicente Pérez Silva, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 16, núm. 11-12 de 1979.

| |

| # Consulte el artículo “Anagnórisis en La Vorágine de Rivera ”, de Rafael Osuna, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 14, núm. 2 de 1973.

| |

| # Consulte el artículo “La vorágine en Rusia”, de Hernando Martínez Rueda, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 2, núm. 2 de 1959.

| |

| # Consulte el artículo “Clemente Silva, héroe de La Vorágine ”, de Óscar Gerardo Ramos, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 10, núm. 3 de 1967.

| |

| # Consulte el artículo “El paisaje en María y en La vorágine”, de Ernesto Posada Delgado, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 10, núm. 4 de 1967

| |

| # Consulte el artículo “José Eustasio Rivera”, de Jorge Enrique Leal, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 1, núm. 11 de 1958.

| |

| # Consulte el artículo “ José Eustasio Rivera: poeta de promisión”, de Luis Carlos Herrera, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 11, núm. 4 de 1968.

| |

| # Consulte el artículo “Los poetas colombianos: José Eustasio Rivera”, de Eduardo Carranza, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 4, núm. 3 de 1961.

| |

| | |

| ==Conmemoración 130 años==

| |

| | |

| El Centro Cultural del Banco de la República en Neiva celebró, el pasado mes de febrero del año 2018, los 130 años del natalicio de José Eustasio Rivera, con una serie de actividades que han tenido continuidad durante todo el año 2018. La línea del tiempo se elaboró como un aporte más al acervo patrimonial y cultural de la ciudad.

| |

| | |

| Para ello, se construyó una línea de tiempo basado en la investigación adelantada por Eduardo Neale Silva sobre la obra biográfica de José Eustasio Rivera.

| |

| Para que la línea de tiempo tuviese un mayor impacto se realizaron actividades complementarias como el Taller y el Juego Vida y Obra de José Eustasio Rivera; así mismo se adelantaron talleres de poesía y arte sobre la obra poética del escritor, centros de interés, entre otros. Todo esto con el firme propósito de dar a conocer las otras facetas de José Eustasio Rivera como el político, el intelectual, el literato y su aspecto humano.

| |

| | |

| A estas actividades han sido convocados niños, jóvenes y adultos, quienes en cada visita al centro cultural reciben la información completa de la vida y obra del maestro Rivera.

| |

| | |

| Hasta el mes de diciembre estará expuesta en la Sala Exploratoria la Línea del Tiempo.

| |

| | |

| == Materiales destacados en la colección bibliográfica ==

| |

| | |

| *Tierra de promisión

| |

| *La Vorágine

| |

| *Obras Completas

| |

| | |

| Consulta [https://descubridor.banrepcultural.org/discovery/search?query=creator,equals,Rivera,%20Jos%C3%A9%20Eustasio,%20&tab=ALL&search_scope=MyInst_and_CI&vid=57BDLRDC_INST:57BDLRDC_INST&lang=es&offset=0 todos los títulos de José Eustasio Rivera] disponibles en las colecciones bibliográficas.

| |

| | |

| == Otros contenidos relacionados en Banrepcultural==

| |

| * [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll6/id/0 ''La Vorágine''] Libro completo en PDF | | * [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll6/id/0 ''La Vorágine''] Libro completo en PDF |

| * [https://www.banrepcultural.org/proyectos/minga-de-saberes Minga de Saberes]: Minisitio con los contenidos digitales, servicios y programación sobre las culturas indígenas de colombia. | | * [https://www.banrepcultural.org/proyectos/minga-de-saberes Minga de Saberes]: Minisitio con los contenidos digitales, servicios y programación sobre las culturas indígenas de colombia. |

| * [https://www.banrepcultural.org/proyectos/fondos-abiertos-de-autores-colombianos/jose-eustasio-rivera Fondos abiertos de Autores Colombianos]

| |

|

| |

|

| ==Créditos== | | =Enlaces externos= |

| * | | * |

| | |

|

| |

|

| [[Categoría:Abogado]] [[Categoría:Escritor]] [[Categoría:Nacidos en Colombia]][[Categoría:Hombre]] [[Categoría:Literatura Colombiana]][[Categoría:AmazoníaColombiana]] | | [[Categoría:Abogado]] [[Categoría:Escritor]] [[Categoría:Nacidos en Colombia]][[Categoría:Hombre]] |

| {{relacionesBanrepcultural}} | | {{relacionesBanrepcultural}} |

José Eustasio Rivera

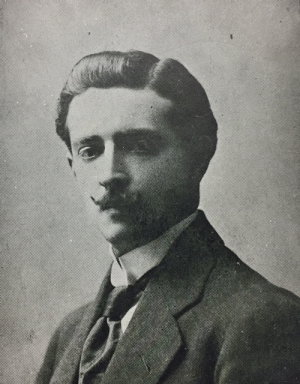

Retrato de José Eustasio Rivera

Datos generales

| Nombre |

José Eustasio Rivera |

| Fecha de nacimiento |

19 de febrero de 1888 |

| Nacionalidad |

Colombiana  }}

}} |

| Ocupación |

Abogado. Escritor |

| Primaria |

Colegios Santa Librada de Neiva y en el San Luis Gonzaga de Elías |

| Bachillerato |

Escuela Normal de Bogotá |

| Estudios universitarios |

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional |

| País de nacimiento |

Colombia,  }}

}} |

| Ciudad de nacimiento |

San Mateo actual Rivera |

| Fecha de fallecimiento |

01 de diciembre de 1928 |

| País de fallecimiento |

Estados Unidos de América |

| Ciudad de fallecimiento |

Nueva York |

| Familia |

Eustacio Rivera (Padre), Catalina Salas (Madre), Pedro Rivera, Napoleón Rivera y Toribio Rivera (Generales de la República) (Tíos). |

José Eustasio Rivera Escritor huilense (San Mateo, hoy Rivera, febrero 19 de 1888 - Nueva York, diciembre 1 de 1928) nació en el camino que iba de San Mateo a Neiva, en el seno de una familia modesta, de escaso poder económico y dedicada a distintas labores relacionadas con el campo. Sus tíos Pedro, Napoleón y Toribio Rivera fueron generales de la República y ocuparon destacados cargos públicos en el gobierno, el Congreso y la educación. Su padre fue Eustasio Rivera, casado con Catalina Salas, matrimonio del que nacieron once hijos.

Biografía

Educado por religiosos, Rivera estudió en los colegios Santa Librada de Neiva y en el San Luis Gonzaga de Elías. Desde el colegio, sobresalió por sus habilidades para las matemáticas y las letras. Muy pronto comenzó a ser reconocido por sus poemas y sonetos.

Primeros poemas

De 1906 a 1909 son los poemas "Gloria", "Tocando diana", "En el ara", "Duo de flautas", "Triste", "Aurora boreal" y "Diva, la virgen muerta", este último dedicado a la memoria de su hermana Inés. Todos estos poemas están impregnados de las dos corrientes que a principios de siglo se confundían en Colombia: el romanticismo y el modernismo. Rivera, en medio de las dos corrientes, romántica y modernista, sin ser de los Centenaristas, pero tampoco de los Nuevos, logró en un estilo muy personal, aproximarse de manera original a un tema frecuente en la poesía colombiana: su geografía física. En su aproximación al paisaje, Rivera no sólo trató de subjetivizar la naturaleza, sino de hacerse uno con ella. No trató de animizarla, sino de adoptarla para darle fuerza a su propia subjetividad, en una correlación tan íntima, que al finalizar el poemario Tierra de promisión, en el soneto XXV de la tercera parte, se atrevió a decir: ...Y quién cuando yo muera consolará el paisaje?. En términos generales, la totalidad de la obra de José Eustasio Rivera abrazó el sentido trágico de la vida. Rivera vivió obsesionado por la terrible limitación de la grandeza de la vida: la mortalidad y la intrascendencia de la condición humana: El hombre a pesar de la libertad de su pensamiento, debe rendirse ante la finitud de su tiempo, sin que el otro tiempo le permita ninguna absolución.

En 1920 Rivera publicó un soneto que ilustra esta idea: Loco gasté mi juventud lozana / en subir a la cumbre prometida, / y hoy que llego, diviso la salida / del sol tras una cumbre más lejana. En 1906 Rivera ganó una beca para ingresar a estudiar en la Escuela Normal de Bogotá. Allí fue el protegido de un profesor y escritor conocido bajo el seudónimo de Pacífico Coral. En 1909 se trasladó a vivir a Ibagué y trabajó como inspector escolar. Sus poemas de esta época están marcados por elementos de la poesía épica de Miguel Antonio Caro y de Rafael Núñez. Estos poemas estuvieron vinculados a las celebraciones del primer centenario de la independencia de los países bolivarianos. Los mejores de ellos se encuentran consignados en su extensa Oda a España, que obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales de Tunja, en 1910. Esta obra fue publicada en El Tropical de Ibagué, en septiembre del mismo año.

Estudios y otros trabajos

En 1912 Rivera ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y trabajó como empleado del Ministerio de Gobierno. Escribió algunos dramas teatrales como Juan Gil. En 1917 se graduó como abogado con la tesis "Liquidación de las herencias". De una selección de más de 300 sonetos escritos desde su infancia en Ibagué, surgió Tierra de promisión, libro editado en Bogotá en 1921. Estructuralmente la obra está dividida en tres partes dedicadas a la selva, las cumbres y los llanos, que resumen, a la vez, tres aproximaciones estéticas del poeta a ese mundo personal, animal, vegetal, mineral y astronómico tan rico como un detallado tratado de ciencias naturales, que se refieren a su subjetividad, a la objetividad y a la simbiosis entre ellas dos, en palabras de Isaías Peña. Este poemario le abrió camino a su novela de 1924, que, curiosamente, tiene casi la misma estructura, con un prólogo y tres partes.

Trabajo en la Comisión Limítrofe y denuncia social

Después de la muerte de su padre, en 1922, Rivera se trasladó a Sogamoso y comenzó a escribir La Vorágine. Por esta época fue designado secretario abogado de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana, y el 19 de septiembre de 1922 partió con esta Comisión rumbo a Girardot. Siguiendo la ruta del río Magdalena abajo, pasaron por Barranquilla, Puerto Cabello, La Guaira y Puerto España. Entraron por el Orinoco hasta Ciudad Bolívar, antigua Angostura, y llegaron a Caicara a finales de octubre. Antes de la confluencia del río Meta con el Orinoco, en los raudales de San Borja, José Eustasio Rivera, cansado por el abandono en que los tenían los gobiernos de Colombia y Venezuela, decidió renunciar a la Comisión y continuó solo el viaje.

El 20 de diciembre llegó a San Fernando de Atabapo, sobre la estrella fluvial del oriente que conforman las desembocaduras de los ríos Orinoco, Guaviare, Atabapo e Inírida. En un caserío en Orocué, contrajo paludismo y allí se reencontró con Melitón Escobar, su antiguo compañero de comisión. A finales de enero de 1923, se reintegró nuevamente a la Comisión. Salieron de San Fernando, bajaron a Yavita, Maroa y Victorino, en plena selva, y sin mapas, ni los más elementales instrumentos de trabajo, trazaron los límites, en compañía de los ingenieros suizos con los que viajaban. Según anotaciones en el diario del médico venezolano de la Comisión, doctor Ramón Ignacio Méndez Llamozas, fue en los largos y tediosos días de la permanencia en Yavita, que José Eustasio Rivera escribió muchos de los capítulos de La Vorágine, y fue allí donde le oí leer algunas páginas de la obra.

A finales de mayo regresaron a San Fernando, y Rivera decidió, con Melitón Escobar, retornar al país. Durante el viaje de vuelta, Orinoco arriba, Rivera se dedicó a tomar nota y a recoger toda la documentación existente sobre el abandono en que vivían los colombianos en las fronteras. Así conoció la explotación inhumana de los caucheros en las selvas de Colombia, Venezuela y Brasil, y la fatídica historia de los capataces de la Casa Arana, que dominaban los territorios entre los ríos Putumayo y Caquetá. El 18 de julio de 1923, Rivera envió desde Manaos al Ministerio de Relaciones Exteriores, sus denuncias sobre las injusticias y crímenes cometidos a los colombianos en las fronteras. El 12 de octubre regresó a Bogotá. Entre abril y mayo de 1924, luego de organizar una Junta Patriótica de Defensa Nacional en Neiva, se dedicó a escribir artículos de denuncia en la prensa nacional, pero sus advertencias y peticiones no fueron acogidas. [1]

Obras destacadas

La Vorágine

La Vorágine se publicó en abril de 1924, en la Editorial Cromos de Bogotá. La novela fue escrita durante dos años, y corregida en seis meses, entre Sogamoso, San Fernando de Atabapo, Yavita, Maroa y Neiva. Según Isaías Peña, algunos de los elementos que confluyen en la novela son: El sentimiento trágico de la vida, como lente condensador, y los celos como ingrediente permanente de la relación de pareja. La historia de Arturo Cova, protagonista de La Vorágine, es la historia nuestra, es la historia desolada de los caucheros esclavizados en las fronteras de Venezuela, Brasil y Perú. Sin caer en la sociología literaria, Rivera logró fundir magistralmente la tragedia colectiva de los caucheros, con la tragedia individual de Arturo Cova, su vida y su turbulento amor. Pocos autores como Rivera en Colombia y en el continente latinoamericano anota Isaías Peña- han tenido ese don de hacer hervir la conciencia de los personajes de una obra. Por eso hombre y naturaleza en esta novela son un río (grávido) que nace, crece, da muchas vueltas, se enturbia, se golpea en los raudales, se ahonda, se embruja y se pierde en el mar o en el cielo.

En 1925, Rivera fue elegido miembro de la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y de Colonización. Publicó entonces una serie de artículos en El Nuevo Tiempo de Bogotá, bajo el título "Falsos postulados nacionales". En estos artículos, Rivera denunció todo tipo de irregularidades, especialmente en la contratación del oleoducto Cartagena-Barrancabermeja. Estas denuncias, que involucraban desde el presidente Pedro Nel Ospina hasta el ex ministro Esteban Jaramillo, provocaron un gran escándalo en el Congreso y en el país entero. En 1926 apareció la segunda edición corregida de La Vorágine, y Rivera empezó a escribir su segunda novela, La mancha negra, perdida años después en Nueva York. En 1928 viajó a Cuba, a representar a Colombia en el Congreso Internacional de Inmigración y Emigración de La Habana. Después de cumplida su misión, se embarcó para Nueva York. Allí fundó y dirigió la Editorial Andes, y contrató con Angel Flores y con Earl K. James la traducción de su novela. Simultáneamente, buscó las conexiones necesarias para pasarla al cine, sin resultados positivos a causa de sus exigencias nacionalistas.

Más adelante, publicó la quinta y definitiva edición de La Vorágine, con más de tres mil correcciones. El 1 de diciembre de 1928, a los 40 años de edad, José Eustasio Rivera murió en su apartamento de la calle 73 en Nueva York, de muerte misteriosa. Su cuerpo embalsamado recorrió sin descanso, durante un mes y nueve días, distintos lugares: primero en la Sixaloa de la United Fruit Company, luego en el vapor-correo Carbonell González, por el río Magdalena, y al final por el ferrocarril central, recibiendo en cada puerto y en cada pueblo los homenajes que nunca recibiera en vida. Sus restos se encuentran en el Cementerio Central de Bogotá, donde fue enterrado el 9 de enero de 1929.[2]

Conmemoraciones

130 años

El Centro Cultural del Banco de la República en Neiva celebró, el pasado mes de febrero, los 130 años del natalicio de José Eustasio Rivera, con una serie de actividades que han tenido continuidad durante todo el año 2018. La línea del tiempo se elaboró como un aporte más al acervo patrimonial y cultural de la ciudad.

Para ello, se construyó una línea de tiempo basado en la investigación adelantada por Eduardo Neale Silva sobre la obra biográfica de José Eustasio Rivera.

Para que la línea de tiempo tuviese un mayor impacto se realizaron actividades complementarias como el Taller y el Juego Vida y Obra de José Eustasio Rivera; así mismo se adelantaron talleres de poesía y arte sobre la obra poética del escritor, centros de interés, entre otros. Todo esto con el firme propósito de dar a conocer las otras facetas de José Eustasio Rivera como el político, el intelectual, el literato y su aspecto humano.

A estas actividades han sido convocados niños, jóvenes y adultos, quienes en cada visita al centro cultural reciben la información completa de la vida y obra del maestro Rivera.

Hasta el mes de diciembre estará expuesta en la Sala Exploratoria la Línea del Tiempo.

Bibliografía completade José Eustacio Rivera

Referencias

- ↑ UMAÑA, Claudia. Biografía de José Eustacio Rivera. Esta biografía fue tomada de la Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías.

- ↑ UMAÑA, Claudia. Biografía de José Eustacio Rivera. Esta biografía fue tomada de la Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías.

Bibliografía

- Charria Tobar, R. (1963). José Eustasio Rivera en la intimidad. Bogotá: Tercer Mundo.

- Herrera, L,C. (1968). José Eustasio Rivera, poeta de promisión. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

- Herrera, L,C. (1972). Rivera, lírico y pintor. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.

- Rivera, J,E. (1988). I888-1988, Colcultura, Biblioteca Nacional, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá, febrero.

- Neale-Silva, E. (1986). Horizonte humano. Vida de José Eustasio Rivera. Colección Tierra Firme. México: Fondo de Cultura Económica.

- Ordóñez, M. (1987). (Comp.). La Vorágine: textos críticos. Bogotá: Alianza.

- Peña, I. (1989). José Eustasio Rivera. Colección Clásicos Colombianos. Bogotá: Procultura.

- Perez Silva, J. (1989). José Eustasio Rivera, polemista. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

- Rivera, J,E. (1990). La vorágine. Edición, Montserrat Ordóñez. Madrid: Cátedra.

Cronología

- 1888: Nace en nace en San Mateo, Huila actualmente municipio de Rivera.

Véase también

Materiales disponibles en la colección bibliográfica

otros contenidos relacionados en Banrepcultural

- La Vorágine Libro completo en PDF

- Minga de Saberes: Minisitio con los contenidos digitales, servicios y programación sobre las culturas indígenas de colombia.

Enlaces externos